本文章記錄於 2024 年 6 月楊心怡教授指導的數位學習策略課堂之筆記與作業。

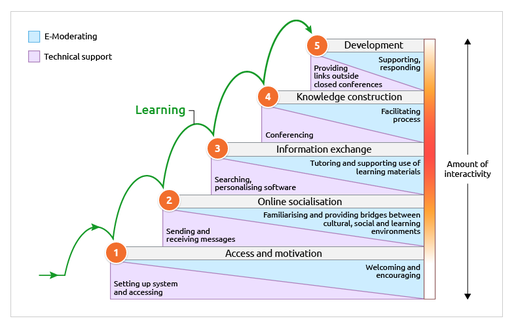

Gilly Salmon 的五階段學習模式(5 Stage Model)是一個專為線上學習與數位協作環境所設計的教學模型,特別適用於遠距教學、混成學習(blended learning)、以及各類數位平台上的教學活動。此模型強調學習者逐步發展出有效參與、互動與建構知識的能力。

適合:將學習者的數位參視為循序漸進、需要支持與引導的過程。有助於教師設計循序漸進的活動與評量方式。

適合情境:同步或非同步線上課程設計、企業內訓的線上培訓系統、跨國或遠距教育課程、教師發展與數位教學策略設計。

模型五個階段簡述如下:

Access and Motivation(進入與動機)

➤ 學習者獲得技術上的協助,並建立對學習的動機與信心。

Online Socialization(線上社交互動)

➤ 學習者開始彼此認識,發展群體認同,並熟悉平台上的基本互動。

Information Exchange(資訊交換)

➤ 學習者開始交換學習內容、資料與觀點,進入有效溝通與合作的階段。

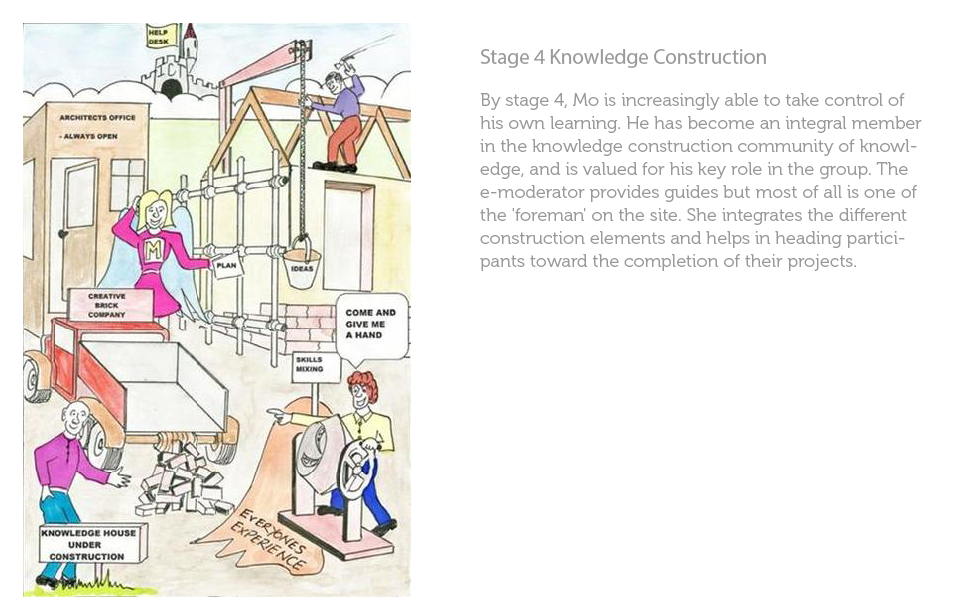

Knowledge Construction(知識建構)

➤ 學習者進行討論、比較與整合資訊,共同建構新知識。

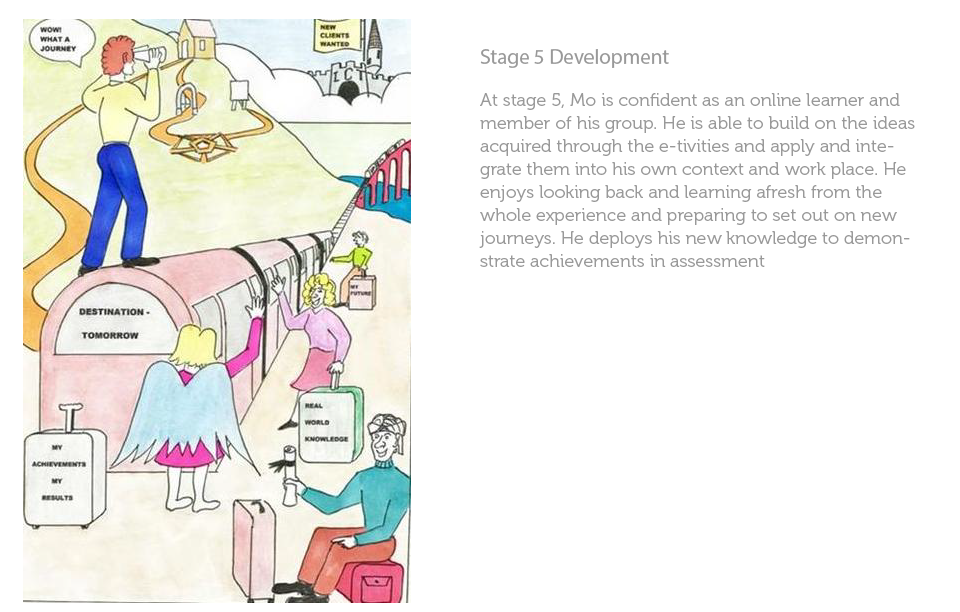

Development(延伸與應用)

➤ 學習者開始自主學習與應用知識,並能反思學習歷程。

以下提供在課堂中,我認為非常重要的內容,利用圖片故事的情境,清楚說明了數位學習五階段之旅。

在這門課中,我跟著「Mo」的腳步,走過一段線上學習者的心路歷程。這不僅是學習技術與知識的過程,更是一趟內在動機被激發、社群連結逐漸建立,最後實踐與轉化的旅程。

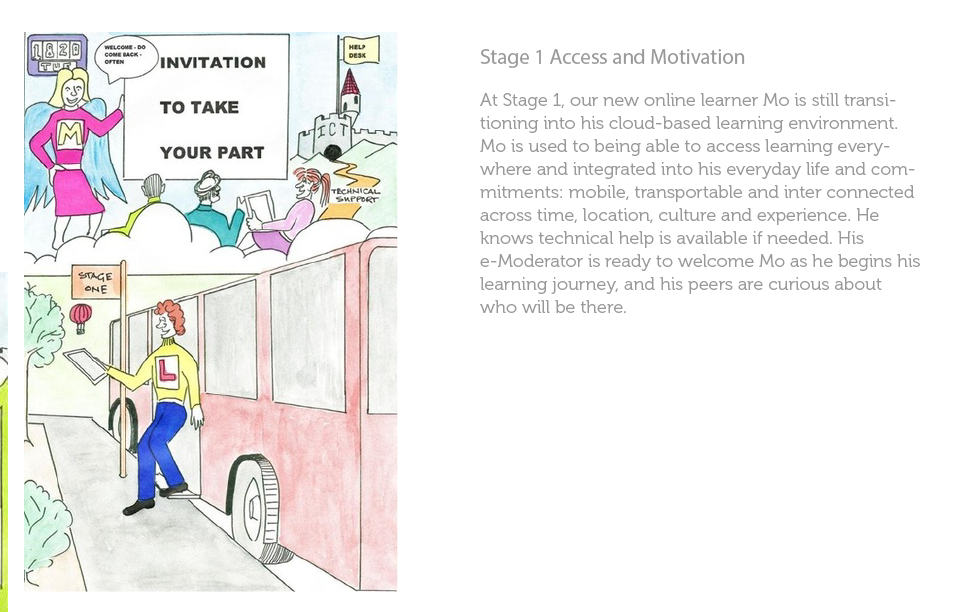

Stage 1|Access and Motivation 進入與動機

剛踏進這門課,就像 Mo 剛抵達「Stage One」的巴士站一樣,我也在適應新的線上學習環境。從過往面對面教學轉為雲端操作,起初有點不安,但好在平台友善、老師耐心,技術支援也很即時。這個階段讓我理解到「進入狀況」本身就是一種學習,動機的燃點在於我們是否被接住、被看見。

Stage 2|Online Socialisation 線上社交互動

逐漸熟悉後,我開始與同學們在線上平台交流,進入如圖中的「網橋」世界。在這裡,我發現大家都有自己的行李,經驗、焦慮、期待。我們在e-tivities(數位活動)中互動、留言、協作,形成了專屬於我們的微型社群,也讓我重新看見「學習從來不是一個人」這句話的真實含義。

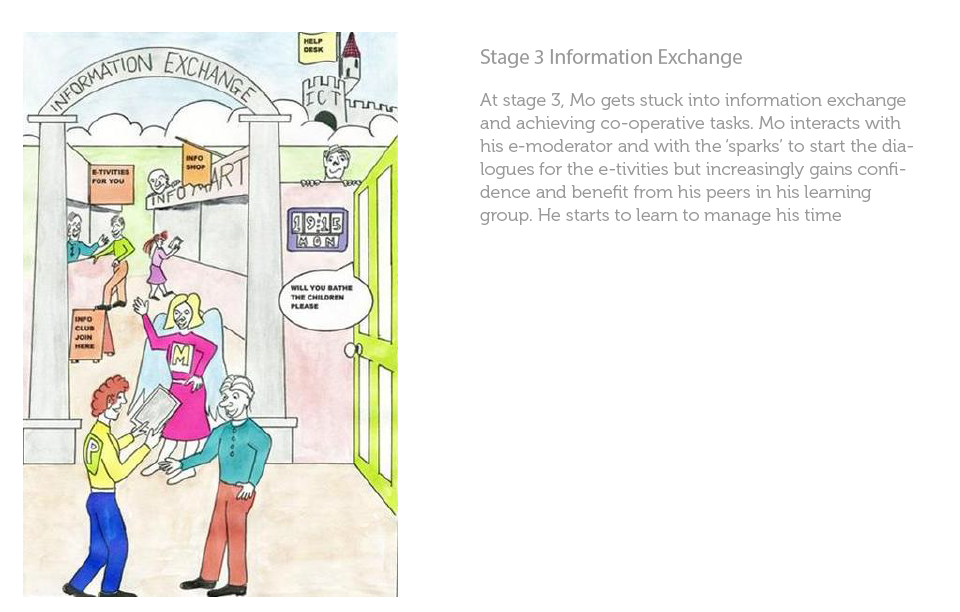

Stage 3|Information Exchange 資訊交換

這一階段,我開始主動參與討論、提出問題、閱讀夥伴的回饋。Mo 與e-Moderator 對話的場景,正是我與老師、同儕互動的縮影。這種交流讓知識不再只是輸入,而是來自每一次的對話與迴響。像是小組作業、心智圖分享等活動,讓我練習統整、傾聽,也慢慢建立信心。

Stage 4|Knowledge Construction 知識建構

進入這階段後,我不再只是接收者,而是成為知識建構的參與者。如同 Mo 協助蓋房子、與他人協作,我也在課程專題中扮演自己的角色,將所學融入情境中。我們透過討論分工、彙整資訊、整合觀點,像在建一座屬於我們的「學習屋」。這也是學習最紮實、最有成就感的一環。

Stage 5|Development — 繼續前行的學習者

最後,我與 Mo 一起登上「前往明日」的列車。這不只是結束,更是新的起點。我帶著知識與技能的行李,準備在未來的生活與職場中應用。過去的每一站,每一次的對話,都成為我下一階段學習與挑戰的養分。

結語:帶著行李前往下一站

老師在學期末的最後一堂課講解最後一張圖,使我始終記憶猶新。

正如我在課堂中的期末報告-心智圖中所寫:「學習就像這班列車,提著行李離開,但它不是結束。我們帶著豐厚的行李和回憶,繼續前往下一個目的地,並將老師的教誨及精神,更好的延續下去」。這堂課是一段被陪伴的旅程,有階段性的挑戰,也有逐步的成長,誠摯感謝老師的引導。下一站,準備啟程。

本文所引用之五階段模型為 Gilly Salmon 所提出之電子學習模型(Salmon, 2000),廣泛應用於數位學習與教學設計領域。

Salmon, G. (2000). E-Moderating: The key to teaching and learning online. London: Kogan Page. https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html

探索更多來自 吳致緯|管理顧問的觀點筆記 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。